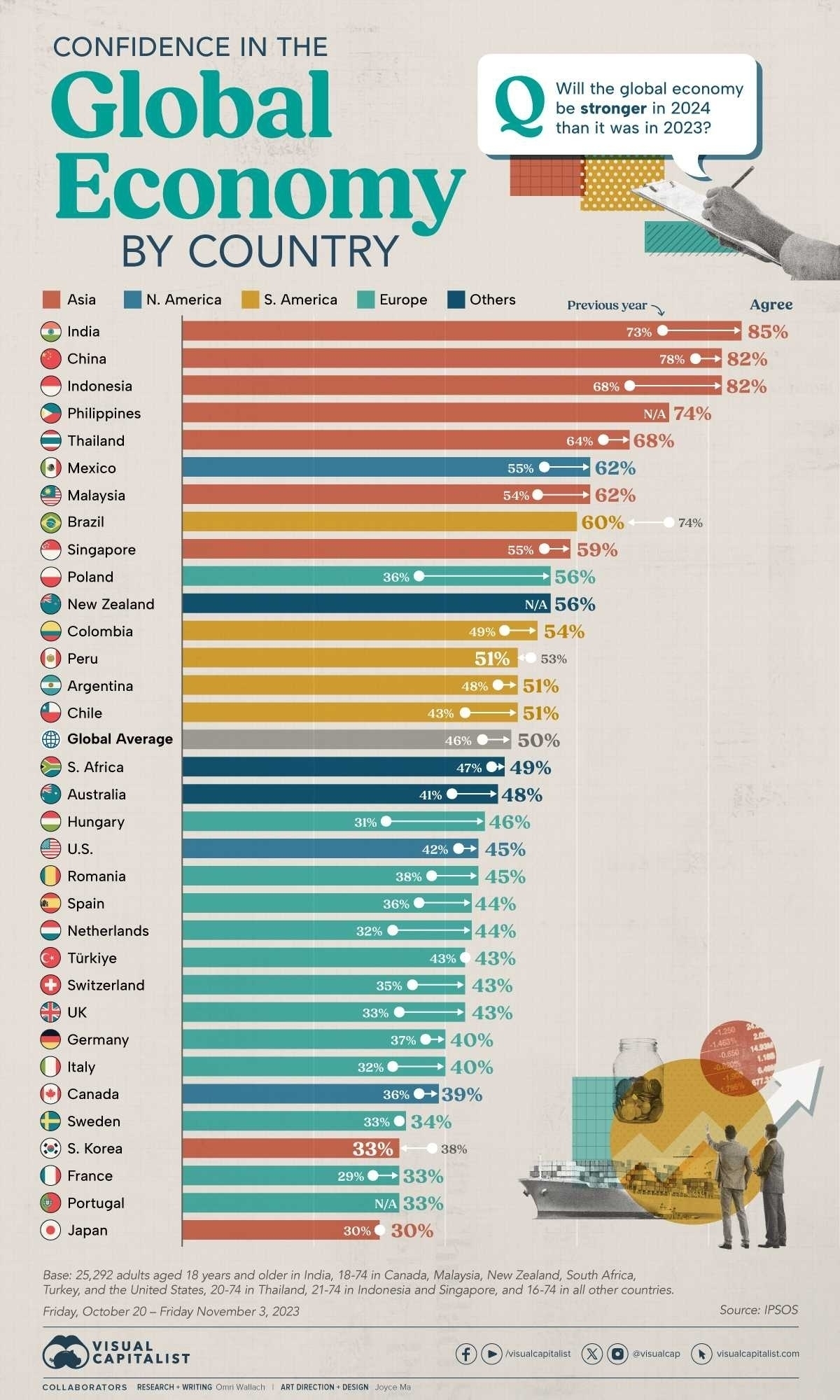

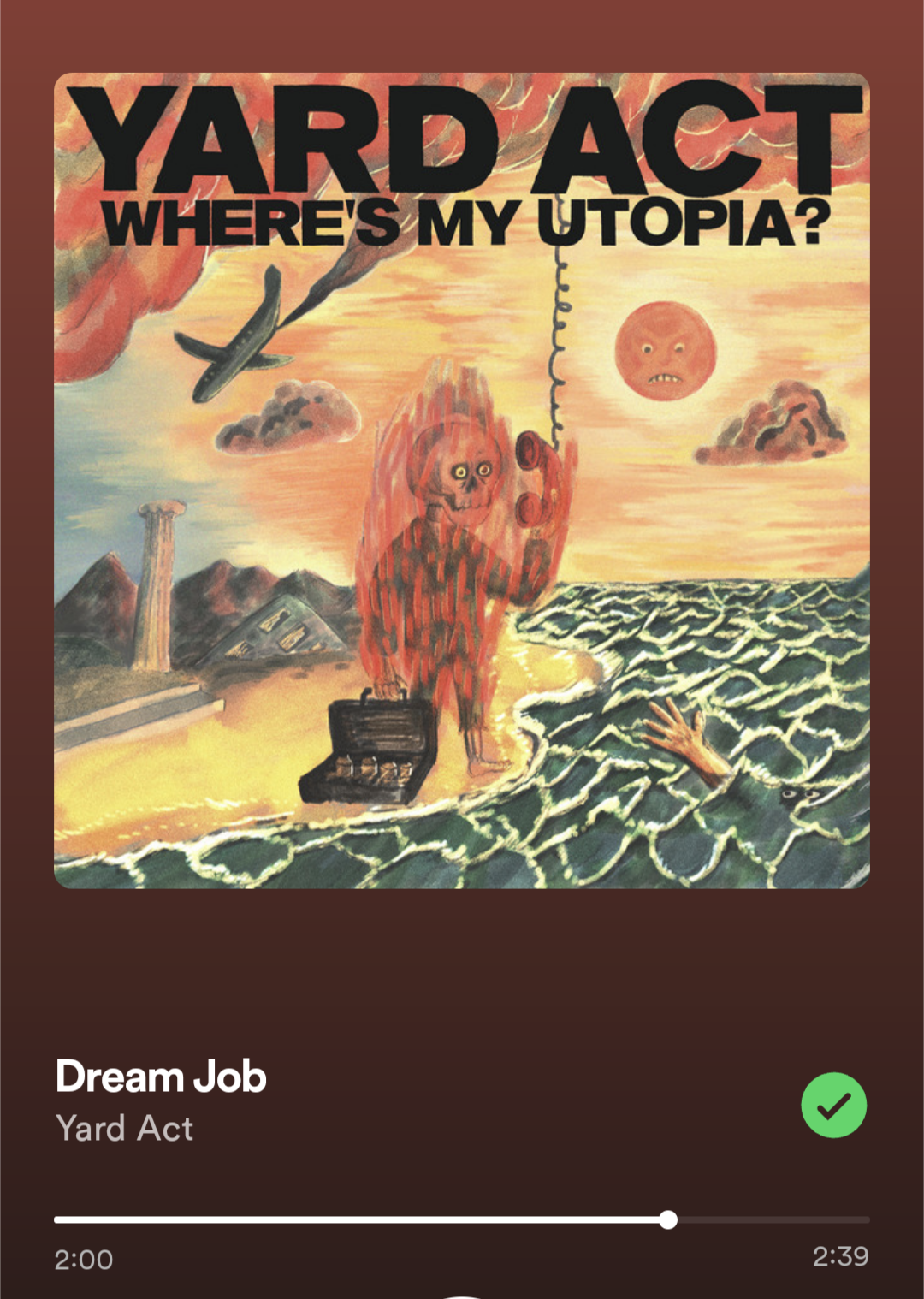

自国の経済に対する自信度ランキング。 「2023年に比べ2024年の経済は良くなっているか?」 日本が最下位で笑えない…。もちろん欧米も良くない。

自国の経済に対する自信度ランキング。 「2023年に比べ2024年の経済は良くなっているか?」 日本が最下位で笑えない…。もちろん欧米も良くない。

安部公房の電子書籍、Kindleにちゃんと配信されてた。小島監督がおすすめしてた短編「なわ」読むの楽しみ。 #安部公房

ねじまき日記のブログデザインを変更してみた。 nejimakinikki.hatenablog.com

NOVAうさぎ、かわいすぎる。

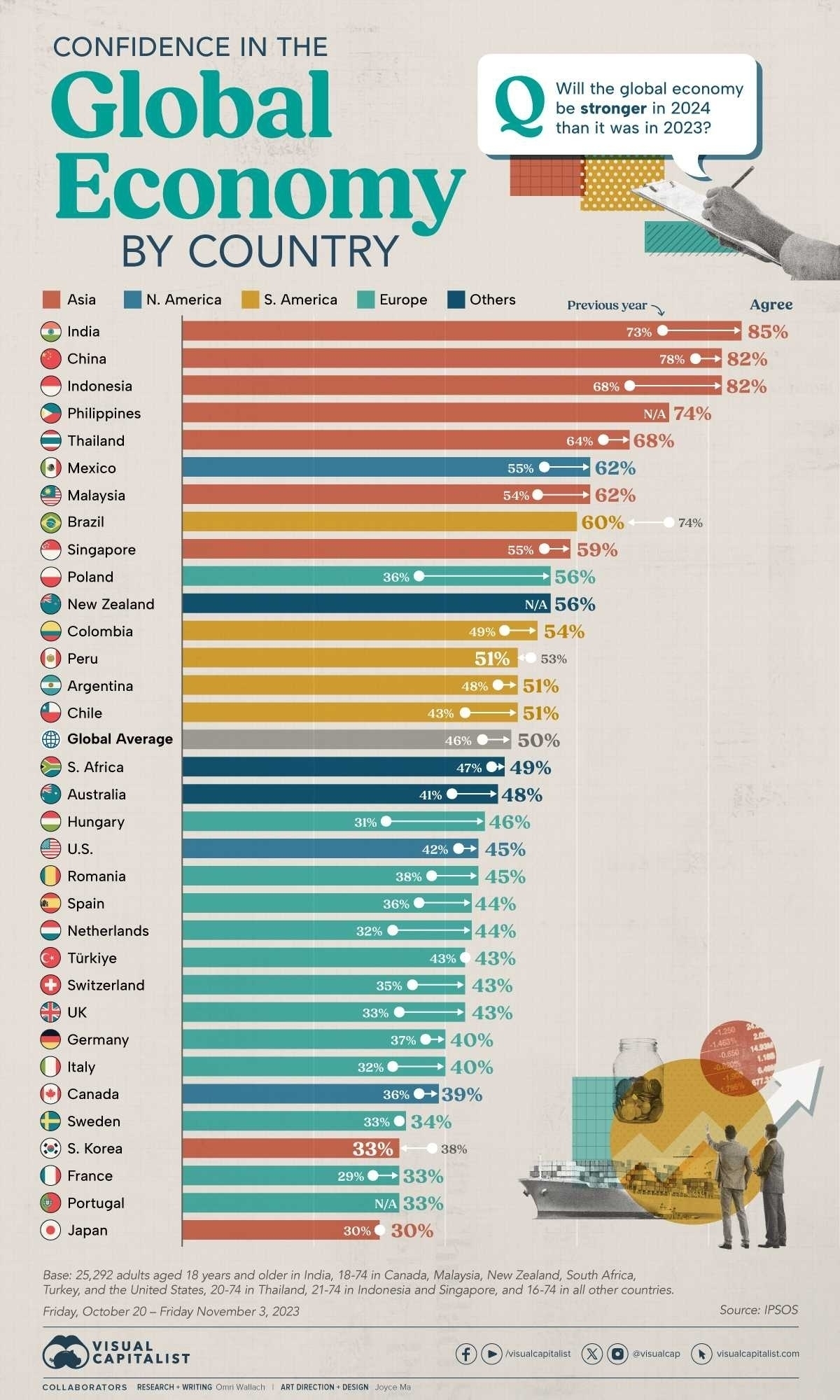

Ableton Live12ようやくインストールできた。今年はDTM頑張ろうかな。

SNSの停滞やAI学習の影響で、

個人サイトへの回帰が進む今日この頃。

・・・ただ、良い個人サイトを見つけるのってなかなか難しいので、

定期的に最近みつけた個人サイトを紹介していくことにしました。

有名人、ただの一般人 関係なく、順序もごちゃ混ぜで紹介してます。

良い個人サイトが溜まってきたら、

いずれはジャンル分けしたリンク集も作ろうかと。

( ) 内には、個人的なジャンル分けや特徴みたいなものを3語で書いてみました。

(※修正必要であれば、連絡頂けると変更します。誰も見てないと思うけれど)

おしゃれすぎぃ! UIもユニークで好き。

Web拍手に定期的にコメント返ししているのがとても良い。

素朴なGIF絵が良い。

余計な装飾がなくてよい。

一瞬404に飛んだのかと思う程シンプルなデザイン。

読書ログなど簡潔で良い。

話題になった『ファミレスを享受せよ』の作者の個人ページ。

月に一度 "月報" も書かれていてそれも良い。

サイドバーの下の方に、雑なレシピが載ってて良い。

・"クラフトインターネット"という古き良きウェブへの回帰運動に期待している。

ここから海外のウェブサイトになります。

ObsidianのCEOによる個人サイト。コラムが簡潔でとても勉強になる。

以前紹介したコラムもこのHPから。

・ObsidianのCEO曰く「ファイルよりアプリを重視せよ」 - ねじまき日記

スレッズか何かでみかけた方。

いかにも海外の個人サイトって感じで◎

Mastodonで出会った個人ブログ

Emojese 🖼️💬のサービスが面白い。

「スレッズに利用されるな」の人。「In-N-Out Burger」のとかも短いけどおもろい。

とあるニュースレターで見つけたデザイナーの方のホムペ。

パラパラ漫画みたいで面白い。

・・・こんな感じで個人サイトの紹介をやっていこうかなと。

まだまだ良いサイトたくさん溜め込んでいるので、ちょこちょこ紹介していきます。

ただ、しばらくの間は、

<独自ドメインのHPに限る>

ことにしようかなと。

年間数千円のドメイン代を維持しているのが、

多少なりとも報われてほしいな、と思うのもあるし、

それなりの覚悟もあるだろうな、という理由もあって。

(※あと、リンク禁止のページやエロ描写のあるのサイトは載せてません)

「こんなサイトやってます!」

「最近ホムペ作ってみました!」

・・・というのがあれば気軽にコメントやDM頂ければと。

(※必ず紹介するかは保証できませんが・・・)

あと、Blueskyで「古き良きインターネット」というフィードも作ってみました。

「個人サイト」「テキストサイト」「ホムペ」などの言葉に反応しますので、

興味ある方はフォローしていただければ。

→https://bsky.app/profile/did:plc:niw676e2y77sces5jgkvv4fx/feed/aaalf65g7zbhy

ねじまきのBluesky: [@nejimaki](https://micro.blog/nejimaki) on Bluesky

最後に僕の個人サイトも載せておきます。

今後は個人サイトにてしずかに更新しようかなと。

貯まってきたらいずれは リンク集 つくりたいな。

音楽や映画について書いてます。

ヤード・アクトの新作良いやん! #nowplaying

おすすめの個人サイトを国内・海外問わず紹介していくことにした。 www.nejimakiblog.com/entry/koj…

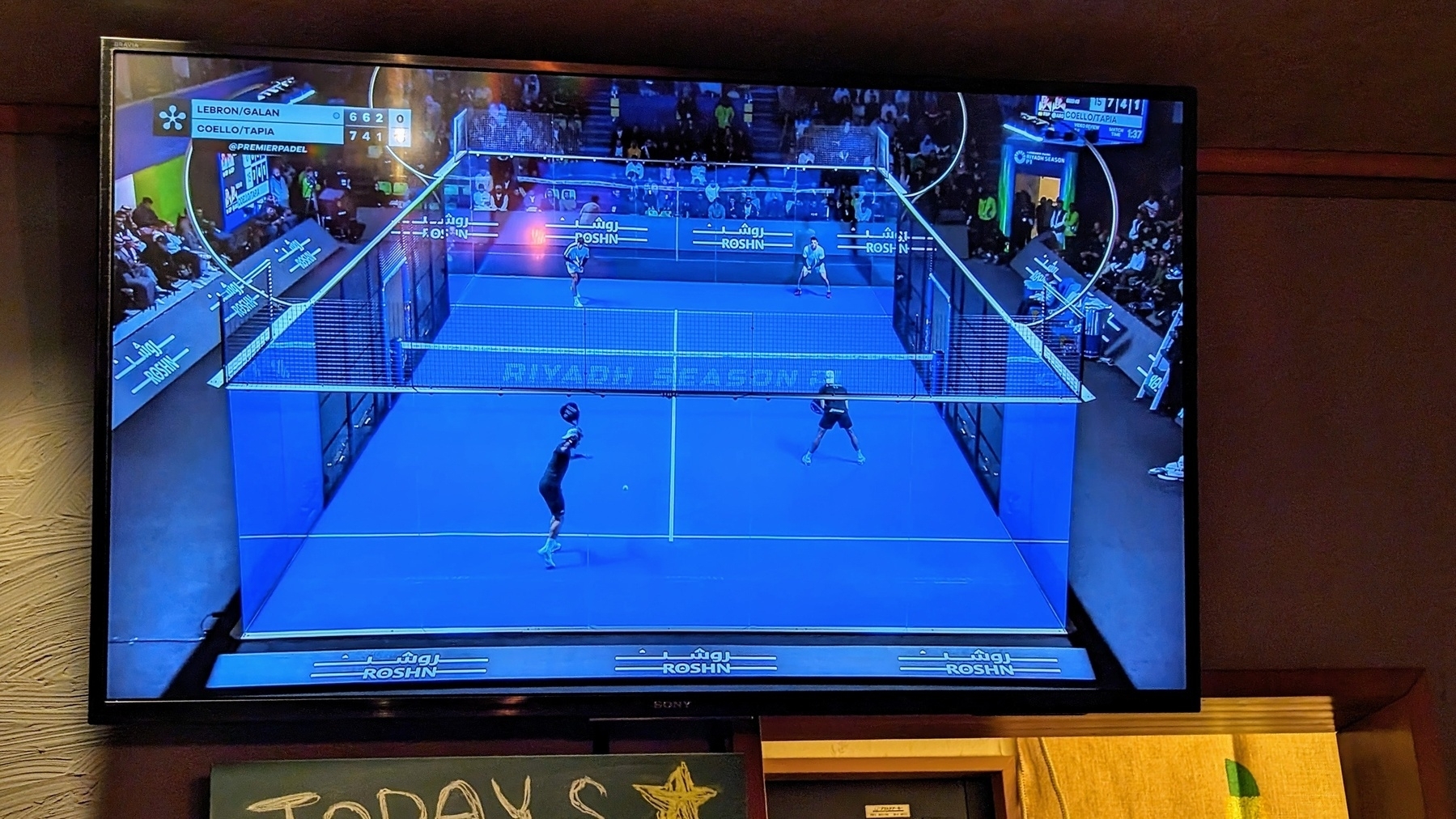

メキシコ料理食べながら、パドルテニス見てるなう。日本発のスポーツというのは初めて知った。

ピーターバラカンさんが紹介してたローリング・ストーンズの「Jumping Jack Flash」を1000人で歌ってみた、が良い。 https://youtu.be/_z7AAoVBAmU?si=bNxJTTr3_JcGzm0A